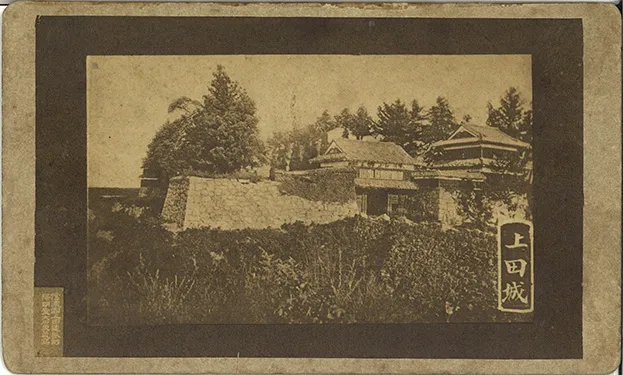

上田城の見どころ

徳川軍を二度退けた城郭

上田城は天正11年(1583)、真田昌幸によって築かれた平城で、上田盆地のほぼ中央に位置しています。

堀と土塁で囲まれ、虎口(出入口)に石垣を使った堅牢な城です。

第一次、第二次上田合戦で徳川の大軍を撃退し、天下にその名を轟かせました。

数ある城郭のなかで、二度もの実戦経験をもち、輝かしい戦果をあげた城は、全国でも他に例がありません。

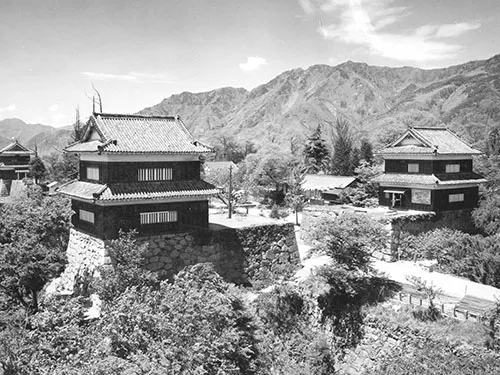

かつて本丸には櫓門2基、隅櫓7基がありましたが、現在は隅櫓3基と櫓門1基をみることができます。また、城内には石垣や土塁が至る所に残されています。

西櫓(県宝)

尼ヶ淵の河岸段丘上に築かれた本丸隅櫓。外壁は下見板張り、その上から軒の部分までを塗籠(ぬりごめ)としています。これは漆喰が風雨にさらされて劣化するのを防ぐためのものでした。

また、格子窓に突き上げ戸がついた「武者窓」や、矢や鉄砲を放つための小窓「矢狭間(やざま)」「鉄砲狭間(てっぽうざま)」も設けられています。

堀と土塁(土居)

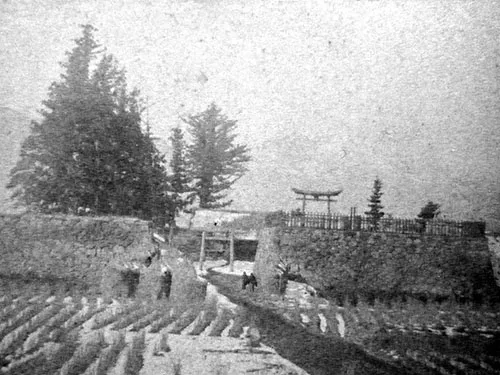

上田城の堀は素掘りで、堀を造るために掘りあげた土を、その内側へ堤状に積み上げて土塁としています。第二次上田合戦後、徳川勢により、上田城は土塁を崩し堀も埋められてしまいましたが、後に入封した仙石氏によって復興されました。

石樋(いしどい)

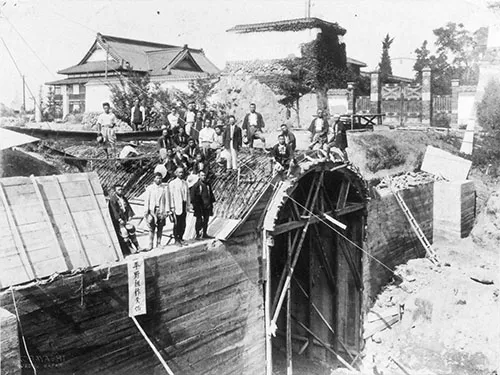

二の丸堀の水抜きの石樋。元禄15年(1702)仙石氏が修復した際に、木の樋から石の樋に変わりました。現在でも二の丸北口の百間堀には、陸上競技場側に切石を組み合わせた大きな樋の出口が現存しています。

真田井戸

現在眞田神社の境内に残る本丸唯一の井戸は、直径2m、深さは16.5mに達します。伝説ではこの井戸には抜け穴があり、城北の太郎山麓の砦や上田藩主居館(上田高校敷地)に通じていたと言われています。

尼ヶ淵(あまがふち)

上田城の本丸・二の丸の崖下には千曲川の緩やかで深い分流があり、天然の堀となっていました。この場所を「尼ヶ淵」と称したことから、上田城は別名「尼ヶ淵城」とも呼ばれていました。

東虎口櫓門(ひがしこぐちやぐらもん)と北櫓・南櫓

本丸の東虎口(城の出入口)は、昭和24年(1949)に城外にあった南櫓と北櫓が移築復元され、また平成6年(1994)に櫓門が復元され、かつての姿がよみがえりました。

本丸土塁の隅おとし

上田城本丸の北東(丑寅)の方角は鬼門にあたることから、土塁の隅を切りこみ「鬼門よけ」としました。これを「隅おとし」と言い、上田城の大きな特徴のひとつです。

また築城の際、城下の北東にも海禅寺と八幡社を鬼門よけとして配置しています。

真田石

本丸の入口右手の石垣に積まれている直径3mの城内一の大石。伝説では真田信之が松代へ移封する際、父・昌幸の形見として持って行こうとして全く動かなかったので、父の知略の深さに驚き、形見にすることをあきらめたと伝えられています。この真田石のほか、城内の石垣に使われた石材の大部分は、市街地北方の太郎山産の緑色凝灰岩を使用しています。

真田氏築城と慶長の破却

真田一族とは

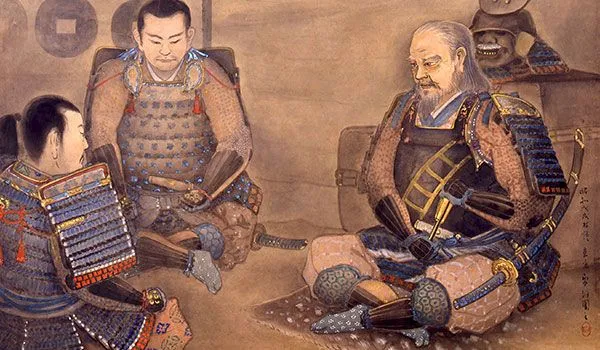

真田一族は上田市真田地域を本拠地とする土豪でした。真田昌幸の父・幸隆が武田信玄の家臣となり、信州先方衆の旗頭として、東・北信濃から北上州攻略戦の第一線を転戦しました。

昌幸は幸隆の三男で、幼い頃から甲州で信玄に仕え、信玄の母方の名家・武藤家を継ぎ、武藤喜平衛と名乗っていました。天正3年(1575)の長篠の合戦で信玄の息子である勝頼が織田・徳川連合軍に大敗します。この時二人の兄・信綱、昌輝が討ち死にし、昌幸が信濃に戻って真田家を継ぐことになりました。

天正10年(1582)、織田信長の進撃により武田勝頼が自刃し、主家の武田家が滅亡します。その信長もわずか3ヶ月後、本能寺の変で命を落としました。この動乱期に昌幸は巧みな外交戦術で生き残りを図りながら、小県郡の制圧に乗り出します。天正10年10月には禰津氏を、翌年閏1月には丸子において依田窪地方の諸侍を攻めています。このような状況下、上田築城が開始されました。

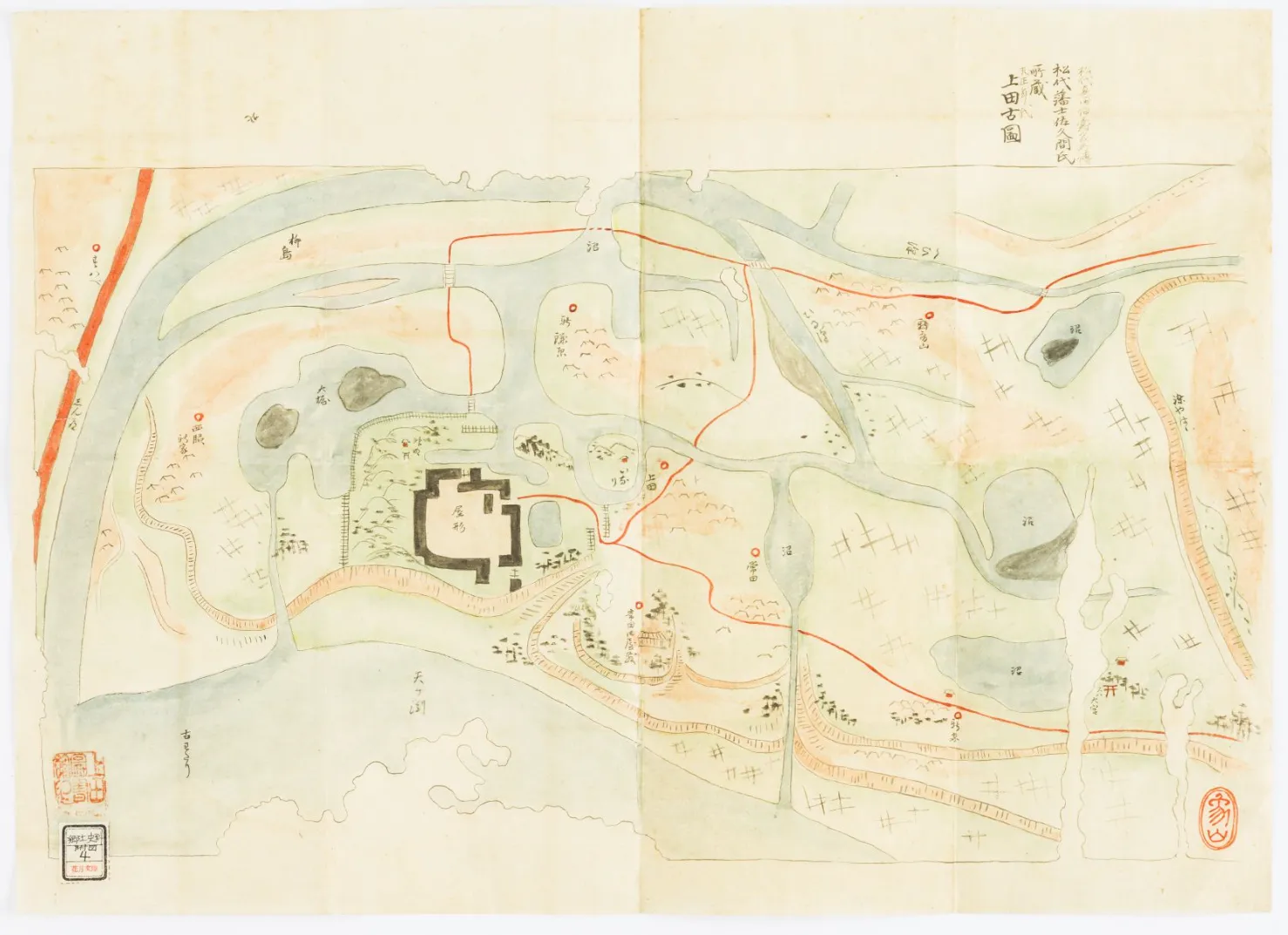

上田城築城

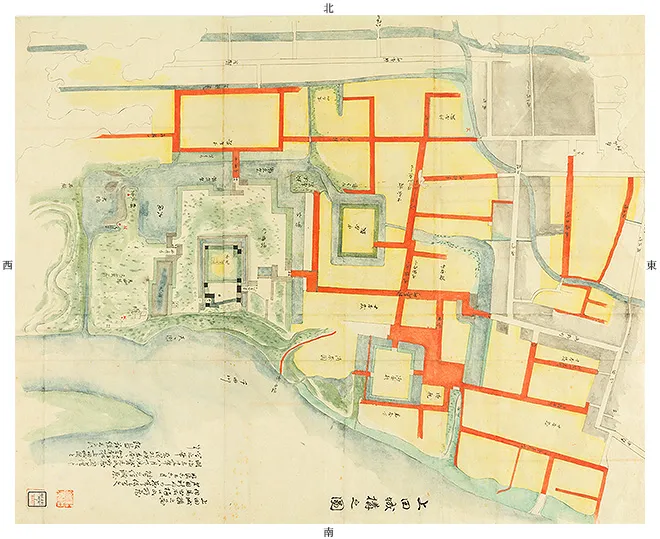

天正11年(1583)、昌幸は上田城の築城と城下町整備に着手します。上田城は南を千曲川およびその分流の尼ヶ淵(現在・上田城跡駐車場一帯)の断崖に面し、北と西は矢出沢川に外堀の役目を果たさせるなど、天然の要害も兼ね備えていました。このような水系・地形から上田城は東側が弱く、城下町も東側にしか広げられない点から、東側を強化するように街並みが広がっています。現在でも町の中心地である海野町がそれにあたります。

真田氏時代の上田城については、史料が乏しく不明な点が多いのですが、梯郭式の曲輪や、本丸、二の丸の北東部に鬼門除けとみられる「隅欠(すみおとし)」を設けるなど、縄張りの基本的な部分は仙石氏以降の上田城にも踏襲されていると推定されています。

建造物については発掘調査等で出土した瓦によって、本丸はもちろん二の丸や西側の小泉曲輪等にも瓦葺きの建造物が建てられていた可能性が認められます。特に金箔を押した鯱瓦、鬼瓦、鳥衾瓦(とりぶすまかわら)や、伏見城、大坂城に起源のある菊花紋軒丸瓦、五七桐紋鬼瓦の出土は、真田氏の上田城が松本城、小諸城などとともに秀吉配下の城郭として整備されたことを示しています。(出土した瓦は現在上田市立博物館に収蔵されています)。

第一次上田合戦

天正13年(1585)、当時徳川家康の配下だった昌幸は、上州沼田領を北条氏直に譲るよう命じられます。しかし沼田領は幸隆・昌幸二代にわたり独力で獲得した領地でもあり、昌幸はその命令を拒絶。徳川家康の攻撃を受けます。

第一次上田合戦と呼ばれるこの戦闘は、徳川勢7000余に対し、真田勢は2000人に足らないほどだったといわれます。昌幸の巧みな戦術と長男・信之(信幸)の活躍により、 徳川軍を撃退し、真田の名は一躍有名となりました。昌幸は以後、上杉景勝、豊臣秀吉に臣従し、領国と城の整備に努めました。

第二次上田合戦

慶長5年(1600)、天下分け目の関ヶ原の合戦が起きます。この時、昌幸と次男・信繁(幸村)は石田三成方に、長男の信之は徳川家康方に属し、真田家は親子兄弟が敵味方に分かれて戦うことになります。

同年9月、昌幸は中山道を西上する徳川秀忠の大軍3万8000を相手に、真田勢はわずか2500で上田城で籠城戦を展開します。第二次上田合戦は、両者にらみあいのうちに、小規模な衝突が起こっただけで大きな戦闘はありませんでした。しかし、秀忠軍はこの上田に数日間も釘付けにされ、関ヶ原の決戦に遅れてしまい、家康の逆鱗にふれることになったのです。

上田城、慶長の破却

真田昌幸の健闘もむなしく関ヶ原の合戦は徳川方が勝利しました。関ヶ原の合戦後、上田城は破却され、廃城同然で昌幸の長男の信之に引き渡されました。信之は上田城の修復をせず、三の丸に屋敷を構えて(現在・上田高校)藩政にあたりましたが、元和8年(1622)に松代藩(現在・長野市)に移封を命じられました。真田氏の上田在城期間は39年間でした。

仙石氏による復興

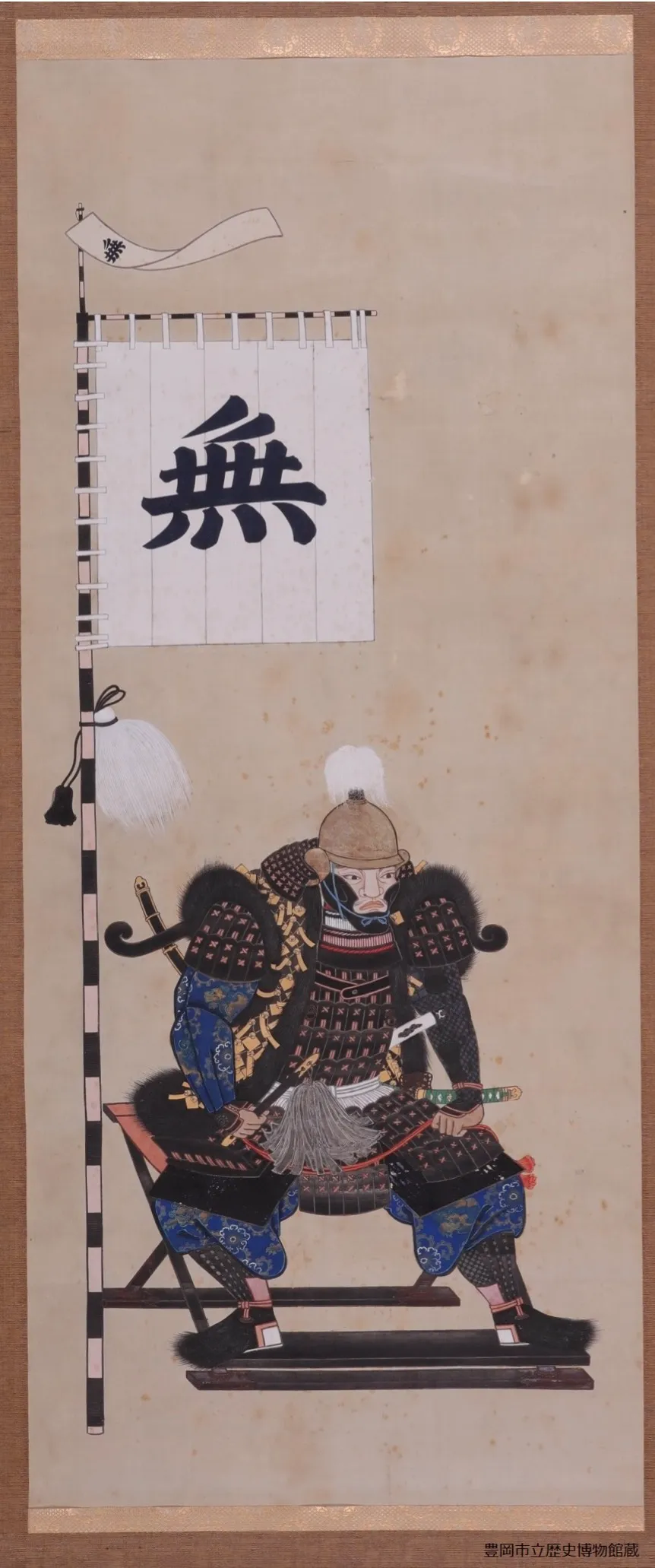

仙石氏の出自

仙石氏は美濃(現在の岐阜県)の土豪で、仙石秀久の代に織田信長に仕えました。織田家では秀吉配下として活躍し、信長没後の天正11年(1583)には、淡路国洲本城(現在の兵庫県洲本市)の城主となり、天正13年には讃岐国を領有するに至りました。ところが翌年の天正14年、島津氏との合戦に際して、秀吉の命に背いて敗戦し、所領を没収の上、放逐され、浪人の身となります。

しかし天正18年(1590)、秀吉の小田原攻めの折、秀久は家臣とともに参戦し、その戦功により先の罪を許され、信州佐久郡を与えられ小諸城主となります。慶長5年の第二次上田合戦の際は、上田城攻撃と上田城破却にも加わっています。

上田城復興

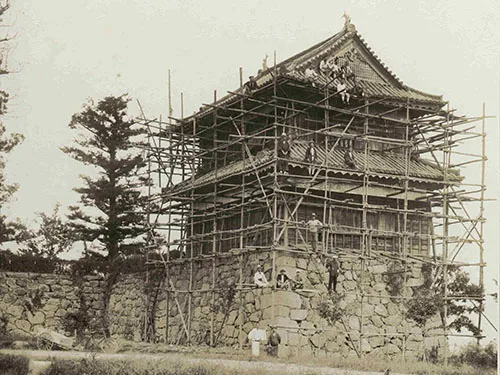

元和8年(1622)に小諸から入封した秀久の息子・忠政は、廃城同然となっていた上田城の復興を計画し、幕府から城普請の許可を得ます。寛永3年(1626)工事に着手しますが、寛永5年に忠政が病死。さらに重臣の抗争などの事情で上田城の復興は未完成に終わっています。

現在見ることができる上田城の姿は、ほとんどこの時に築かれたものです。未完成とはいえ、わずか2年足らずの間に、埋められていた堀を元通りに掘り返し、本丸は7棟の隅櫓と土塀、東西虎口に2棟の櫓門など、本丸の体裁を整え、二の丸も掘と土塁、各虎口の石垣などができあがっていました。

また、発掘調査の結果、二の丸の虎口にも櫓門の礎石が確認され、忠政は二の丸にも建物を建てる予定だったことが窺われます。

仙石氏時代の上田城は、寛永18年(1641)、貞亨3年(1686)、元禄15年(1702)の3回にわたり改修工事が行われた記録が確認されてます。

貞亨3年と元禄15年の改修は、忠政の孫・政明の代に行われています。破損した石垣の修復、二の丸北虎口土橋の木樋を石樋に改修、二の丸南西部に煙硝蔵(火薬庫)を建設、本丸の侍番所の建て直しなどが実施されました。このうち二の丸北虎口の石樋はその姿を今に残しています。

仙石氏は忠政以降、政俊、政明と3代84年間にわたって上田を治め、塩田平の溜池の築造・改修などによる農業振興と上田縞(紬)などの産業育成に力を注ぎました。

松平氏在城時代

松平氏の出自

宝永3年(1706)、出石藩(兵庫県豊岡市)に移封となった仙石氏に代わって、出石から松平忠周が入封しました。

三河在住時代以来の徳川一族で、藤井松平氏とも呼ばれる松平氏は、明治維新に至るまで7代、160年余にわたって上田藩を治め、譜代大名として幕府の要職をたびたび務めています。

特に6代忠優(忠固)はペリー来航に始まる幕末の動乱期に二度江戸幕府の老中になり、国政にあたりました。

松平氏時代は上田の経済発達や産業振興にともない、上田独自の文化が育まれ、幾多の人材を輩出しましたが、宝暦騒動等の一揆も多発しました。

享保の石垣普請

享保17年(1732)5月、千曲川の大洪水により、上田城の本丸、二の丸の南側の尼ヶ淵の崖が大きく崩壊しました。その破損を修復するとともに、崖の前面に護岸用の石垣を築き洪水に備えました。上田城の石垣は、この護岸用石垣を築いた以外は、大規模な改修は行われず、仙石氏時代の姿が幕末まで維持されました。また当時の石垣は西櫓や南櫓の下に現在でも見ることができます。

享保の石垣普請

幕府の許可を仰いだ石垣等の修復工事は、享保18~21(元文元)年(1733~36)、寛延3年(1750)、宝暦7年(1757)、天明8年(1788)、天保14年(1843)、弘化5年(嘉永元年)(1848)、安政3年(1856)、万延元年(1860)の8回が記録に残っていますが、隅櫓に使用されていた瓦の刻印により、元文元年、天明元年(1781)、天明3年、文政13年(1830)等にも屋根の補修が行われていたことが窺えます。

弘化5年(嘉永元年)(1848)の普請は、前年に起こった善光寺地震による被害箇所の修復で、石垣のほか本丸の櫓2ヶ所の傾きを治すものでした。

また安政3年(1856)の普請は、安政元年の地震による塀の傾きと石垣の崩れを補修しています。

二の丸の土蔵

現在、上田城跡公園二の丸の市立博物館のあたりに、廃城前まで6棟の土蔵が立っていました。

天明8年(1788)に4棟、天保14年(1843)にもう2棟造られ、6棟になったと考えられます。この土蔵も明治7年から始まった上田城払下げにより、解体されました。

明治以降の上田城

東京鎮台第二分営へ

明治4年(1871)、明治政府により東京・大阪・東北・鎮西の4鎮台(陸軍の軍団で、後の師団)が置かれます。それにともない上田城は国の兵部省に接収され、東京鎮台第二分営が置かれました。この第二分営長は後の将軍・乃木希典少佐でした。第二分営は旧藩主邸に本部を置き、上田城には調練場と火薬庫が設けられました。

上田城払い下げ

明治6年(1873)第二分営は廃止され、明治7年(1874)、上田城の本丸、二の丸の土地、建造物、樹木などの一切が民間に払下げられることになりました。

当時の払下げ予定価格は土蔵6棟で240円、櫓は1棟で12円50銭と見積もられました。他に転用のしようがない櫓より土蔵の方が高く見積もられていました。この上田城の穀蔵の一つを移築したものと伝える土蔵が市内に現存しています。

しかし、櫓の方は入札価格に達せず1棟6円で分売され、建造物や石垣は取り壊され、西櫓を除いた全ての建造物と石垣の一部が解体されました。この上田城の櫓のうち、2基は明治11年(1878)市街地北方の太郎山山麓に設置された上田遊郭に移築され「金州楼」と「万豊楼」という遊女屋(貸座敷)として使われました。

城跡の公園化

明治12年(1879)、城の面影が失われていくのを惜しんだ松平家旧臣や住民から本丸内に松平神社を創建し、本丸の残りの地も遊園地として保存しようとの動きが起こりました。その趣旨に賛同した常磐城村在住の丸山平八郎直義は、所有していた本丸の土地を神社用地として寄付し、松平氏の祖霊を祀った松平神社が創建されました。丸山氏は後に本丸上段と堀の一部も神社附属の遊園地用地などとして寄付し、唯一残された西櫓についても旧藩主松平忠礼に献納しています。これにより上田城跡の中核部分は市街化などの破壊から免れ、現代に遺されることになりました。

本丸は公園として整備が進められていましたが、二の丸はその大部分が桑畑になっていました。明治18年(1885)二の丸正面側に、高い土塀をめぐらした刑務所ができ(現在の市立博物館のあたり)、伝染病院(現在のプールのあたり)や桑畑として利用されましたが、大正時代に入ると二の丸の公園化の要望が高まります。

大正12年(1923)上田市公会堂(市民会館の前身)が建設され、大正13年から昭和3年にかけて、上田市が二の丸の土地を買い上げ、刑務所等を移転しました。大正末期には体育・文化施設や顕彰碑、遊戯施設等の建設が行われました。こうして昭和初期には公園として市民に開放され、市街地に隣接した中核公園として親しまれてきました。また、昭和3年(1928)から同47年(1972)まで二の丸堀には上田駅と真田・傍陽駅を結んでいた上田温泉電軌北東線(真田傍陽線)が通っていました。現在、上田城跡公園けやき並木にプラットホーム跡が、二の丸橋のアーチ部分に当時の架線用ガイシが残っています。

一方で昭和9年12月28日には、本丸、二の丸の大部分が国史跡に指定されています。

櫓の移築復元へ

市内で遊女屋(貸座敷)として使われていた本丸の隅櫓2棟は、妓楼として営業していましたが、昭和4、5年頃に廃業。その後上田市へ寄贈の申し出がありましたが、移築には多額の費用を要するためそのままになっていました。

ところが昭和16年(1941)、櫓が東京の料亭に転売されることになり、これを知った市民の間から櫓を買い戻し、城跡に移築復元しようという保存運動が起こりました。当時の上田市長・浅井敬吾を会長として上田城阯保存会が結成され、市民の寄付金により櫓は買い戻されました。国指定史跡への移築工事となるため、国や県との調整も進められ、文部省の技官が実地調査に訪れています。その際「非常に原形のままになっていることに驚いた」といいます。

移築復元工事は太平洋戦争さなかの昭和18年(1943)から始められましたが、戦時下では建築資材も配給を待たなくてはならなかったことや、戦局悪化により4年間の中断をしました。戦後の混乱もおさまりかけてきた昭和23年(1948)再発足した上田城阯保存会により、資金募集活動と工事が再開されることになり、昭和24年(1949)、現在の南櫓、北櫓として完成しました。この二つの櫓と寛永期から現存するとみられる西櫓は、昭和34年(1959)に長野県宝に指定されました。

昭和42年(1967)と昭和56~61年(1981~1986)の2回にわたる保存修理工事が行われ、かつての姿を甦らせました。

現在、上田城跡は史跡公園として整備され、市民の憩いの場として千本桜まつりやけやき並木紅葉まつりなど、四季を通して賑わいを見せています。上田市は上田城跡を国民共有の文化財・史跡としてふさわしい姿に整備していくために、『史跡上田城跡整備基本計画』を策定し、この計画に基づき発掘調査と整備事業を実施しています。本丸東虎口櫓門や二の丸北虎口石垣の復元整備等を行い、尼ケ淵に面した石垣や崖面の修復工事を実施してきました。

上田城歴史略年表

- 天正3年(1575)

- 長篠の戦いにおいて、長兄・次兄の戦死により、昌幸が真田家を継ぐ。

- 天正11年(1583)

- 昌幸、上田城の築城に着手。丸子方面を平定。

- 天正12年(1584)

- 徳川家康が昌幸に上州沼田城を北条氏に明け渡すように命ずるが、昌幸これを拒絶。

- 天正13年(1585)

- 昌幸、徳川氏から上杉景勝に転属。次男・信繁(幸村)を人質として送る。

- 徳川軍が上田城を攻める(第一次上田合戦)。

- 上田城が一応の完成をみる。昌幸による上田地方(小県郡)の統一なる。

- 天正14年(1586)

- 昌幸、この頃に豊臣秀吉に臣属。昌幸の城下町整備に関する最古の文書(願行寺文書)が残る。

- 天正18年(1590)

- 秀吉による天下統一。信濃に配下の諸大名が配置され、築城普請が開始される。

- 上田城も大規模な整備を行ったものと推定される。

- 文禄4年(1595)

- 秀吉朱印状に「上田 さな田安房守居城」とあり、これが城郭名及び町名としての「上田」の初出。

- 慶長5年(1600)

- 関ヶ原合戦に際し、昌幸・幸村父子上田城に龍城、徳川秀忠軍を退ける(第二次上田合戦)。

- 合戦後、家康の命により諏訪頼永、依田信守、大井政成ら上田城番として入り、上田城の掘を埋め、塀を破壊。

- 昌幸・幸村は高野山に配流。上田領は徳川方についた長男・真田信之に与えられる(6万5千石)。

- 慶長6年(1601)

- この年の前半頃までに、徳川軍により上田城が破却される。

城の破却後、信之に上田領が引き渡され、領内の土地の宛行・安堵・寄進を行う。

信之は三の丸に居館を構え藩政にあたる。

- この年の前半頃までに、徳川軍により上田城が破却される。

- 慶長8年(1603)

- 徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。

- 慶長10年(1605)

- 北国街道の整備とも関連して、宿場町でもあった上田城下町の区画整理始まる。

- 慶長11年(1606)

- 同上の区画整理完了。原町・海野町の町並み確定。

- 慶長16年(1611)

- 真田昌幸、配流先の高野山麓九度山で没する。

- 慶長19年(1614)

- 真田幸村、大坂へ入城し、冬の陣で奮戦。

- 元和元年(1615)

- 大坂夏の陣で幸村戦死。一国一城令、武家諸法度を発布、城郭の新規構築は厳禁、修補も許可制となる。

- 元和7年(1621)

- 信之、上田城郭拡張を計画するも幕府の許可が下りず断念。

- 元和8年(1622)

- 信之、松代に移封。

仙石忠政が小諸から入封。

- 信之、松代に移封。

- 寛永3年(1626)

- 忠政、上田城復興工事に着手。

櫓等の材木は武石や佐久から調達したと伝える。

- 忠政、上田城復興工事に着手。

- 寛永5年(1628)

- 忠政没する。政俊相続。

これにより城普請は中断。

- 忠政没する。政俊相続。

- 寛永8年(1631)

- 千曲川大洪水となり、尼ヶ淵の地形が変わり、水が涸れる。

- 寛永18年(1641)

- 城内各所の石垣の修復が許可される。

以降、小規模の石垣修復がたびたび行われた。

- 城内各所の石垣の修復が許可される。

- 正保4年(1647)

- 上田城絵図(いわゆる正保絵図)、信濃国絵図とともに幕府に提出。

- 寛文9年(1669)

- 政俊隠居。孫の政明が家督を継ぐ。

- 貞享3年(1686)

- 本丸内の大破した侍番所を建て直す。

煙硝蔵(穴蔵)を二の丸西南隅に新設、櫓に保管していた煙硝(火薬)を移す。 - 二の丸北虎口土橋の内水道・両脇の石垣修復工事。

- 本丸内の大破した侍番所を建て直す。

- 元禄15年(1702)

- 煙硝蔵を穴蔵から土蔵に変え、二の丸北虎口土橋下の木樋を石樋(現存)に変える。

- 宝永3年(1706)

- 仙石政明、但馬の出石(兵庫県豊岡市)に転封。

松平忠周が出石から入封。

- 仙石政明、但馬の出石(兵庫県豊岡市)に転封。

- 享保9年(1724)

- 松平忠周、老中になる。

- 享保13年(1728)

- 忠周、死去。忠愛が家督を継ぐ。

- 享保15年(1730)

- 上田城下町大火、三の丸藩主屋形が焼失。

- 享保17年(1732)

- 千曲川の洪水により、尼ヶ淵の崖下が大きく崩壊。

- 享保18年(1733)

- 前年の洪水で破損した崖面の修復に合わせて、その前面に護岸用の石垣を築く。

- 寛保2年(1742)

- 「戌の満水」と呼ばれる大型台風による千曲川の大洪水。

各地の被害甚大。

- 「戌の満水」と呼ばれる大型台風による千曲川の大洪水。

- 寛延2年(1749)

- 松平忠愛隠居し、忠順があとを継ぐ。

- 宝暦11年(1761)

- 上田領内で大百姓一揆起こる(宝暦上田騒動)。

- 天明3年(1783)

- 松平忠順卒去し、忠済があとを継ぐ。

- 上州より起こった百姓一揆、上田領内に入ったところを藩兵により鎮圧される(梵天騒動)。

- 天明8年(1788)

- 二の丸へ新規に土蔵(4棟カ)建造。

- 寛政元年(1789)

- 藩主邸全焼。翌年に再建。

- 文化9年(1812)

- 松平忠済隠居し、忠学があとを継ぐ。

- 文化13年(1816)

- 三の丸大手堀の堀浚いが行われる。

【商工会議所付近】

- 三の丸大手堀の堀浚いが行われる。

- 天保元年(1830)

- 松平忠学隠居し、忠優(忠固)があとを継ぐ。

- 天保4年(1833)

- 大冷害による最悪の凶作。

- 天保14年(1843)

- 二の丸に非常備蓄用の籾蔵として、土蔵2棟を増築。

【博物館・山本鼎記念館付近】

- 二の丸に非常備蓄用の籾蔵として、土蔵2棟を増築。

- 弘化4年(1847)

- 善光寺大地震で櫓が傾き、城内の水が涸れる。

- 嘉永元年(1848)

- 前年の善光寺地震で崩れた石垣と傾いた櫓2基を修復。

- 松平忠優、老中になる。

- 嘉永6年(1853)

- ペリー来航。忠優は海防掛。

- 安政元年(1854)

- 小泉曲輪に調練場を設置し、洋式操練稽古を開始。

- 安政の東海地震。

本丸西門脇の石垣崩壊、塀・櫓門などが傾く。

- 安政5年(1858)

- 幕府、日米修好通商条約調印。

その直後忠優、老中職を罷免される。

- 幕府、日米修好通商条約調印。

- 安政6年(1859)

- 忠優、死去。忠礼、家督を継ぐ。

- 文久2年(1862)

- 藩主邸の東面・北面の土塁上に、それまでの矢来に変えて土塀を築造。

- 慶応3年(1867)

- 大政奉還。王政復古の大号令。

- 明治元年(1868)

- 戊辰戦争。北越戦争に上田藩も新政府軍の一員として出兵。

- 明治2年(1869)

- 版籍奉還。松平忠礼は藩知事に。

- 明治4年(1871)

- 廃藩置県。上田藩は上田県となり、ついで長野県に統合される。

- 上田に東京鎮台第二分常が置かれ、上田城はその管理下に置かれる。

- 明治5年(1872)

- 旧藩主松平忠礼と弟忠厚が私費でアメリカに留学。

- 明治7年(1874)

- 前年の分営廃止に伴い、上田城跡の払下げが始まる。

- 明治11年(1878)

- 本丸隅櫓2棟が上田遊郭に移築され、貸座敷として営業を開始。

- 二の丸三十間堀北側に招魂社遷座。

【市民会館駐車場付近】

- 明治12年(1879)

- 松平神社創立の許可。

社地は丸山平八郎氏が寄付した本丸の南半分。

- 松平神社創立の許可。

- 明治13年(1880)

- 本丸北側を松平神社付属の遊園地として保存をとの声があがる。

- 明治14年(1881)

- 招魂社が本丸北側に移転新築される。

- 明治18年(1885)

- 上田監獄署が二の丸に完成。

【博物館・山本鼎記念館付近】

- 上田監獄署が二の丸に完成。

- 明治27年(1894)

- 本丸に演武場ができる。

【南櫓西側付近】 - 二の丸武者溜りに武徳殿ができる。

【旧市民会館付近】

- 本丸に演武場ができる。

- 明治28年(1895)

- 小県蚕業学校および長野県中学上田支校、旧藩主邸に移転。

- 明治29年(1896)

- この頃、本丸跡が公園としての体裁が整う。

- 明治33年(1900)

- 旧藩主邸に上田中学設置。

- 明治37年(1904)

- 日露戦争起こる。

- 明治40年(1907)

- 本丸に上田藩校明倫堂の建物を移築し、料亭として使用する。

- 大正元年(1912)

- 小泉曲輪に第一原蚕種製造所ができる。

【市営体育館駐車場付近】

- 小泉曲輪に第一原蚕種製造所ができる。

- 大正6年(1917)

- 二の丸に伝染病院ができる(のち上田市健康センター)。

【プール西側】

- 二の丸に伝染病院ができる(のち上田市健康センター)。

- 大正8年(1919)

- 上田市制施行。

- 大正12年(1923)

- 二の丸に上田招魂社を遷座、上田市公会堂を設置。

【旧市民会館付近】

- 二の丸に上田招魂社を遷座、上田市公会堂を設置。

- 大正14年(1925)

- 本丸に弓道場ができる。

- 昭和2年(1927)

- 二の丸橋竣工。

上田温泉電軌北東線が二の丸堀を通り伊勢山まで開通。 - 市営運動場を設置。

小泉橋竣工。

金箔瓦出土を伝える。

- 二の丸橋竣工。

- 昭和3年(1928)

- 長野刑務所上田出張所(旧上田監獄支署)が城外に移転。

- 跡地はテニスコートと児童遊園地(4年)に。

【博物館・山本鼎記念館付近】 - 陸上競技場、野球場、相撲場を二の丸百間堀跡に設置。

- 昭和4年(1929)

- 本丸に唯一残っていた櫓(西櫓)を徴古館として一般公開。

- 昭和4~5年頃

- 上田遊郭に移築された2棟の櫓(金秋楼・萬宝楼)が廃業。

- 昭和7年(1932)

- 上田城築城350年祭が挙行される。

- 昭和9年(1934)

- 時の鐘が大手の石垣上から二の丸橋北側に移築する。

- 上田城跡(本丸・二の丸)が文部省指定史跡となる。

- 昭和12年(1937)

- 武徳殿を二の丸招魂社東側に移転する。

- 昭和16年(1941)

- 2棟の櫓(金秋楼・萬宝楼)が売却され、さらに東京の料亭に転売される。

- 太平洋戦争始まる。

- 昭和17年(1942)

- 上田城阯保存会結成。2棟の櫓を買い戻し、城跡への再建を目指す。

- 昭和18年(1943)

- 金秋楼・萬宝楼を移築のため解体。武徳殿を日本陸軍駐屯所に改称。

- 昭和19年(1944)

- 櫓再建工事の上棟式が挙行されるも、戦局悪化のため工事中断。

- 昭和20年(1945)

- 太平洋戦争終戦。

- 上田市公会堂を進駐軍にアサマダンスホールとして開放する。

- 昭和23年(1948)

- 上田城阯保存会再発足。櫓再建工事が再開。

- 日本陸軍駐屯所(旧武徳殿)を上田市屋内体育館とする。

櫓(南櫓・北櫓)の移築完了。

- 昭和24年(1949)

- 2棟の櫓(南櫓・北櫓)落成。

- 昭和28年(1953)

- 3棟の櫓(北櫓・南櫓・北櫓)を上田市立博物館として公開。

- 松平神社、真田氏と仙石氏も合祀して上田神社と改称。

二の丸に動物園が復活する。

【博物館南側付近】

- 昭和29年(1954)

- 二の丸に市営プールができる。

- 昭和34年(1959)

- 本丸の3棟の櫓が長野県宝に指定される。

- 昭和37年(1962)

- 二の丸に山本鼎記念館開設。

- 昭和38年(1963)

- 上田神社、眞田神社と改称。二の丸に市民会館が完成。

- 二の丸北東の土塁を崩して近接する堀を埋める。

【児童遊園地付近】 - 上田市屋内体育館を上田市総合展示館とする。

- 昭和40年(1965)

- 二の丸に上田市立博物館新築。

- 昭和42年(1967)

- 南櫓・北櫓の屋根葺替ほかの修理工事を実施。

- 児童遊園地を二の丸北虎口東側に移転。

- 昭和46年(1971)

- 市営プール東側にちびっこプールができる。

- 昭和47年(1972)

- 二の丸堀跡を軌道敷とした上田交通真田傍陽線(旧上田温泉電軌東北線)廃止。

- 昭和54年(1979)

- 52年まで本丸で料亭として使われていた明倫堂の建物を取り壊す。

- 招魂社西側にゲートボール場を開設(現グラウンドゴルフ場)。

- 昭和56年(1981)

- 3棟の櫓の修復工事を開始(62年に完了)。

- 二の丸堀電車軌道敷跡地にけやき並木遊歩道が完成。

二の丸樹木屋敷跡に勤労青少年ホームができる。

- 昭和57年(1982)

- 「上田城跡公園整備方針」を策定。

- 昭和58年(1983)

- 上田城築城400年祭が挙行される。

- 昭和61年(1986)

- 「上田城跡公園整備方針(第二次)」を策定。

- 昭和63年(1988)

- 二の丸の上田市総合展示館(旧武徳殿)を解体撤去する。

【招魂社東側】

- 二の丸の上田市総合展示館(旧武徳殿)を解体撤去する。

- 平成2年(1990)

- 「史跡上田城跡整備基本計画」策定。

本丸の発掘調査開始(~12年度)。 - 二の丸北虎口石垣の修復工事(~5年度)。

- 「史跡上田城跡整備基本計画」策定。

- 平成4年(1992)

- 本丸東虎口櫓門の復元整備工事(~5年度)。

- 平成14年(2002)

- 本丸南櫓下石垣の解体修復工事(~18年度)。

- 平成23年(2011)

- 「史跡上田城跡保存管理計画」を策定し、あわせて「整備基本計画」を改訂する。

- 平成26年(2014)

- 現在に至る。