道に刻まれた物語を読み解く

上田を貫く道は、単なる路ではありません。

古代の官道「東山道」として国の礎を支え、江戸時代には加賀百万石が参勤交代で往来した「北国街道」として経済を動かし、そして人々の祈りを運んだ「善光寺街道」として文化を育んだ、物語の複合体です。

この道を歩くことは、アスファルトの下に眠る幾重もの歴史の層を、自らの足でたどる旅です。

ここでは、この道を往来したであろう「登場人物」たちの視点で、道筋や宿場に刻まれた物語を読み解いていきましょう。

1.旅人の視点:古代の官人から江戸の庶民まで、それぞれの旅路を読む

この道を旅した人々の目的は、時代によって全く異なります。まずは、古代にまで時計の針を戻してみましょう。

古代の官道・東山道は、単なる一本の道ではなく、都(京都)と広大な関東地方を結ぶ、まさに日本の背骨とも言うべき多機能ハイウェイです。

この道は、二つの顔を持っていました。

一つは、都の法律や仏教といった新しい思想を東国へと伝え、また東国からは布や麻といった産物を税として都へ運ぶ「文明と経済の道」。

街道近くに壮大な伽藍を誇った信濃国分寺の跡が発掘されているのは、まさしく上田がその重要な中継点であった証です。

そして、もう一つの顔が、古代の権力そのものであった「鉄の道」です。

古代において鉄を制する者は、農具・工具を独占して民を豊かにし、強力な武器で軍事を制しました。

しかし、その原料となる鉄資源の産地は限られていたため、その輸送路は国の命運を左右したのです。

この「鉄の道」の痕跡は、信仰や地名の中に色濃く残されています。

街道が千曲川を渡る要衝には「諏訪部」という地名が残り、そこには今も諏訪の神を祀る諏訪泉神社が鎮座しています。

この神社は、信濃国一之宮である諏訪大社から御霊分けされた分社であり、そのご祭神は建御名方神です。

この神は、古代、鉄の生産と深く関わった有力氏族からも篤く崇敬されていました。

つまり、街道の要衝に諏訪の神が祀られていることは、その影響力がこの道に沿って及んでいたことを示唆しているのです。

これは、古代、鉄の生産と深く関わった有力氏族が崇敬した諏訪の神々が、この交通の要所を確かにおさえていたことを示す重要な手がかりです。

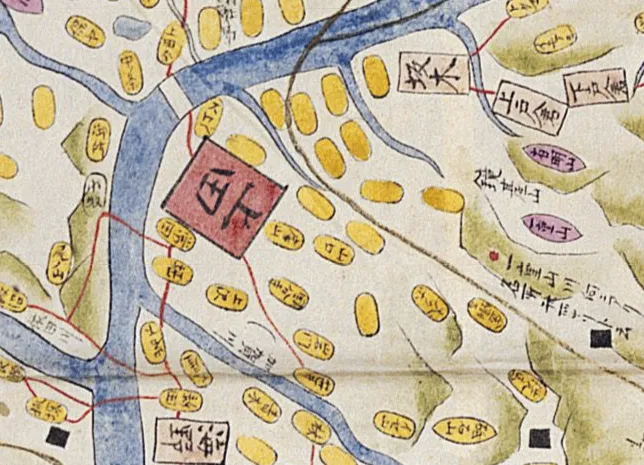

「スワベ」の地名と千曲川の渡しが見られる

そして道のはるか先、尾張には日本の武力の象徴である神剣「草薙の剣」を祀る熱田神宮が控えます。

尾張と熱田神宮の話は、長くなりますのでまた別の機会に語ることとします。

この古代から続く「鉄の道」の物語は、戦国時代にクライマックスを迎えます。

真田昌幸が上田城を築城した際、城下に「鍛冶町」を設けました。

これは、古代から街道が運んできた鉄資源を、武器や武具へと転換する、いわば軍事工業地帯です。

戦国最高の智将が、この道の持つ古代からの意味を完全に理解し、自らの力に変えた瞬間でした。

時代は下り、江戸時代。同じ道筋は、全く違う顔を見せ始めます。

加賀藩の大名行列が泊まった本陣の跡を探しながら歩けば、天下の権威がこの地を通過した歴史の重みを感じられます。

一方で、庶民にとっては、この道は一生に一度の晴れ舞台、「善光寺詣り」の道でした。

「牛に引かれて善光寺参り」の言葉通り、様々な想いを胸に、人々はこの道を歩きました。

道端にひっそりと佇む道祖神や常夜灯は、そんな旅人たちの安全を静かに見守ってきた証人です。

彼らが旅の疲れを癒したであろう海野宿の街並みは、当時の旅の賑わいを今に伝えています。

そして、この善光寺参りには、表向きの物語の下に、さらに深い古代の物語が隠されています。

江戸時代、旅人たちは「片方だけでは『片詣り』になる」と言い、善光寺と別所温泉の北向観音の両方をお参りするのが習わしでした。

未来の極楽往生を約束する善光寺(南向き)と、現世での願いを叶える北向観音(北向き)。

しかし、なぜこの二つが対になったのでしょうか。

一説には、これは古代信濃における二つの大きな力の対峙と循環の記憶であると考えられています。

善光寺が、都から東山道を通ってもたらされた新しい仏教文化の「最前線基地」であったのに対し、北向観音は、古来この地を治めてきた手塚氏(漫画家・手塚治虫氏の祖先とされる一族)をはじめとする土着の氏族たちが、その勢力を押し留めるかのように南から睨みをきかせる「精神的な砦」であった、という見方です。

つまり「両詣り」とは、後の時代の人々が、この二つの異なる力の流れを自らの内に巡らせ、調和させることで、現世と来世、両方の安寧を得ようとした、壮大な祈りの作法だったのかもしれません。

この道は、そうした人々の切実な願いをも運んでいたのです。

2.商人の視点:「経済の大動脈」が育んだ食と文化を読む

商人の視点に立つと、この道は、富と情報を運び、独自の文化を育んだ「経済と文化の大動脈」として見えてきます。

江戸時代、幕府の財政を支えた佐渡の金が、この道を通って江戸へ運ばれました。

また、日本海を駆けた「北前船」がもたらす蝦夷地(北海道)の昆布や塩鮭といった海の幸、そして上方の文化が、越後の港からこの街道を通り、信州の暮らしを豊かにしたのです。

仙石氏が整備した柳町には、うだつのある商家や旧森田醤油醸造など、当時の繁栄を物語る建物が並びます。

明治時代に入ると、この道は日本の近代化を牽引する「絹の道」へと姿を変えます。

上田が国内有数の蚕糸業の拠点となると、全国から集まった女工たちの集団生活を賄うため、味噌の自社生産が大規模に行われるようになりました。

この経験と設備が、後の信州味噌産業の礎となります。

また、過酷な労働の傍ら、向学心に燃える彼女たちのために夜学校が開かれ、教育の機会が提供されたことも、この時代の光です。

やがて世界恐慌や化学繊維の普及で製糸業が衰退すると、多くの企業が味噌醸造業へと転業。

そして、関東大震災や太平洋戦争で首都圏が大きな被害を受けた際、この地から支援物資として運ばれた味噌が「信州味噌」の名を全国に広めるきっかけとなったのです。

道は、絹を横浜へ運ぶと同時に、新しい時代を生きる女性たちの知識と文化を、そして信州の味を、日本各地へと運び出す「還流の道」でもあったのです。

古くは鎌倉、そして戦国期を抜け、江戸期に栄えた富の往来は、上田独自の食文化を花開かせました。

目に見えない微生物の働きによって米や大豆が酒や味噌へと変わる「発酵」は、当時の人々にとって神の御業そのもの。

仙石氏が祀った五穀の神「倉稲魂命」への祈りと感謝や、城下町の通称「おたやさん」の境内大正期に移された料理の神様「四条公宮神社」の敬意と共に、岡崎酒造や和田龍酒造の日本酒、武田味噌醸造や信州イゲタ味噌醸造蔵の味噌や醤油といった醸造文化が、この地で深く根付いていったのです。

信州名産のくるみを使った「くるみおはぎ」も、昭和の時代に旅人をもてなす名物となりました。

この街道が育んだ「発酵を尊ぶ精神」は、時代を超えて現代の職人たちに受け継がれています。

ルヴァンの天然酵母パン、蕎麦おおにしが探求する発芽蕎麦。

そして、ニンニク醤油だれが食欲をそそる「美味だれ焼き鳥」や、野菜たっぷりの「あんかけ焼きそば」といったソウルフード。

その全てが、街道の歴史が育んだ「醸造文化の土壌」と「新しいものを寛容に受け入れる気質」の上に花開いた、現代の物語へと続いています。

この街道が育んだ「発酵を尊ぶ精神」は、時代を超えて現代の職人たちに受け継がれています。

ルヴァンの天然酵母パン、蕎麦おおにしが探求する発芽蕎麦。

そして、ニンニク醤油だれが食欲をそそる「美味だれ焼き鳥」や、野菜たっぷりの「あんかけ焼きそば」といったソウルフード。

その全てが、街道の歴史が育んだ「醸造文化の土壌」と「新しいものを寛容に受け入れる気質」の上に花開いた、現代の物語なのです。

3.統治者の視点:「国の支配」と「地域のアイデンティティ」を読む

統治者の視点で見ると、道は二つの顔を持っていました。

それは、都から見れば東国を抑えるための、逆に東国から見れば都へ攻め上るための「軍事の道」。

そしてもう一つが、都の進んだ文化や統治思想を東国へと広める「文明の道」です。

古代、律令国家体制を築いた中央(畿内)の朝廷にとって、広大な関東地方は、支配下に置くべき重要な地域でした。東山道は、その関東と都を結ぶ最重要路線であり、上田・小諸エリアは、関東からの軍勢を食い止めるための、極めて重要な防衛拠点(要所)でした。

しかし、この道が運んだのは軍勢だけではありませんでした。

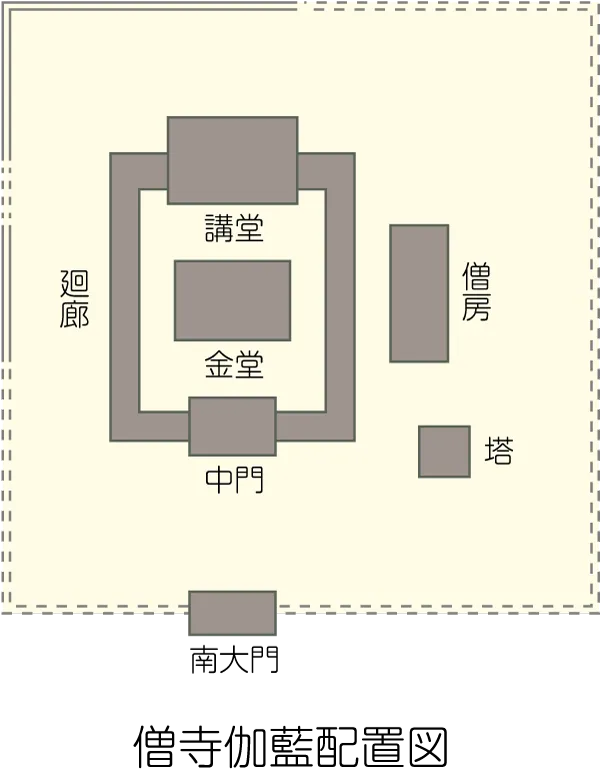

奈良時代、聖武天皇が仏教の力で国を護る「鎮護国家」を掲げ、全国に国分寺の建立を命じます。

国分寺は単なる寺院ではなく、中央の権威と進んだ文化を地方に示すための、いわば「国の出先機関」でした。

そして、信濃国のその場所に選ばれたのが、まさにこの東山道が貫く上田の地だったのです。

発掘調査から、信濃国分寺が全国でも特に古い形式で建てられたこと、そして対となる国分尼寺も近くに存在したことがわかっています。

これは、上田が、都の哲学を東へ広めるための、国家プロジェクトの最前線基地であったことを物語っています。

時代が下り、真田氏のような地域の領主(地方豪族)にとって、この道の重要性は変わりませんでした。彼らはこの道を、自らの軍勢を迅速に移動させるための軍用道路として活用しました。敵の侵入を遅らせる城下の枡形や、紺屋町・鍛冶町といった職業別の居住区の配置は、平時と有事の両方を見据えた巧みな都市設計の現れです。上田城がこの街道を見下ろす位置に築かれたのも、決して偶然ではありません。古代から、道を押さえる者が、この地を支配したのです。

4.あなたの視点:「歴史の謎」に挑む

- なぜ海野宿は生まれたか?

- 北国街道の宿場町として栄えた海野宿。

しかし、その歴史はさらに古く、この地を治めた海野氏の館があった場所とされています。

宿場町としての機能と、中世武士団の拠点が、どのように結びついていったのでしょうか。

- 北国街道の宿場町として栄えた海野宿。

- 道の名前の変遷

- 東山道、北国街道、善光寺街道。時代によって様々な名前で呼ばれたこの道は、その時々の人々の価値観や目的を反映しています。それぞれの名前が持つ意味の違いを考えることで、歴史の大きなうねりが見えてきます。

- なぜ上田のソウルフードは生まれたか?

- ニンニク醤油が香る「美味だれ焼き鳥」、野菜たっぷりの「あんかけ焼きそば」だけでなく、馬産地の歴史を物語る「馬肉うどん」、戦後から愛される「じまんやき」、祝いの席の「鯉料理」まで。

これらの個性的な食文化は、いつ、どのようにして生まれたのでしょう。

街道が運んだ日本海の幸や醸造文化、そして近代の蚕糸業がもたらした人々の暮らしの変化。

現代の食卓に並ぶ一皿から、この道が育んだ歴史の記憶をたどる、壮大な食のミステリーが隠されています。

- ニンニク醤油が香る「美味だれ焼き鳥」、野菜たっぷりの「あんかけ焼きそば」だけでなく、馬産地の歴史を物語る「馬肉うどん」、戦後から愛される「じまんやき」、祝いの席の「鯉料理」まで。

これらの重層的な物語を宿した道を歩くことは、時間と思索を要する旅です。

主要な宿場町を巡るだけでも半日、道筋に残る石仏や古い家並みにまで目を向ければ、丸一日をかけても足りないかもしれません。

基本情報

- 名称: 東山道・北国街道/善光寺街道(上田地域)

- 概要: 古代から近代にかけて、信濃国(長野県)の政治・経済・文化を支えた主要な街道。

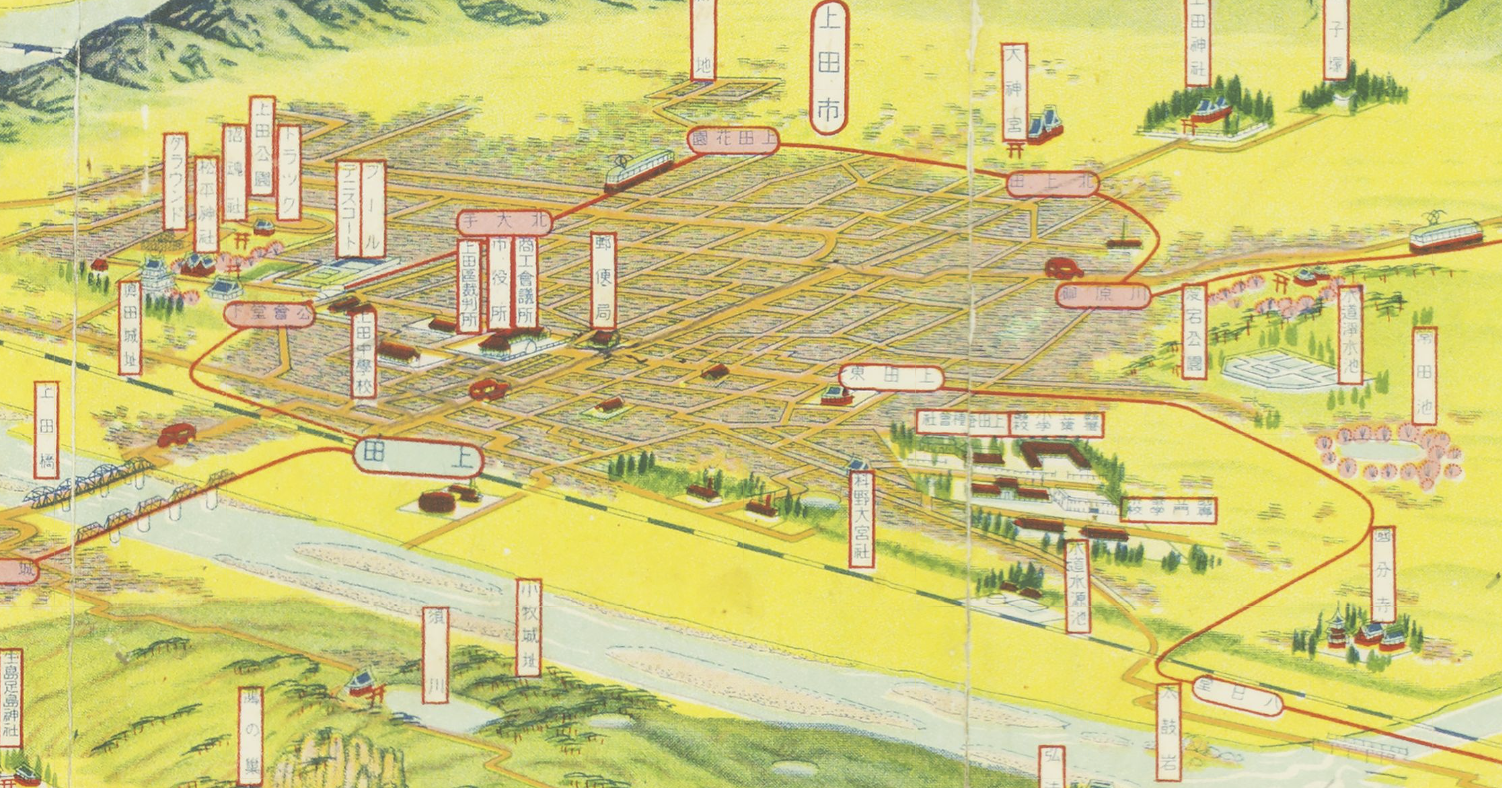

上田城下町観光協会のエリア内では、特に海野宿や柳町周辺にその面影を色濃く残している。 - 所在地: 長野県上田市(海野宿、柳町、上田城下周辺)

- アクセス:

- 電車: しなの鉄道 田中駅(海野宿最寄り)、JR上田駅(柳町・上田城下最寄り)

- 車: 上信越道 東部湯の丸IC、上田菅平IC

- 見学: 常時可能

関係性データ

- 主要なスポット:

- 海野宿 (分類: 宿場町)

- 北国街道 柳町 (分類: 街並み)

- 関連する物語:

- 上田城 (分類: 城, 関係: 街道の支配拠点)

- 上田歴史ナラティブ (分類: 歴史, 関係: 背景知識)

- このスポットが好きな方へのおすすめ:

- 真田氏本城跡 (分類: 史跡, 関係: 街道を見下ろす山城)

- 信濃国分寺 (分類: 寺社, 関係: 東山道時代の中心)

属性データ

- WHAT(対象): #史跡, #街道, #宿場町, #古道, #街並み, #物語探訪, #ご当地グルメ, #B級グルメ

- WHO(誰と): #一人旅, #カップル, #家族連れ, #歴史好き, #ウォーキング

- CONDITIONS(条件): #予約不要, #写真映え, #いつでも見学可能

- NARRATIVE(物語): #東山道, #北国街道, #善光寺街道, #海野宿, #柳町, #参勤交代, #善光寺参り, #道祖神, #蚕糸産業, #絹の道, #しなの鉄道, #海野氏, #真田氏, #仙石氏, #信濃国分寺, #鉄の道, #古代官道, #和田峠, #諏訪, #聖武天皇, #鎮護国家思想, #仏教, #佐渡の金, #北前船, #軍事要衝, #仏教東漸, #本陣, #枡形, #醸造文化, #くるみ, #食文化, #女工, #味噌, #武田味噌, #夜学校, #文化還流, #美味だれ焼き鳥, #あんかけ焼きそば, #食文化の謎, #発酵, #岡崎酒造, #和田龍酒造, #ルヴァン, #発芽蕎麦, #信仰と発酵, #御神酒, #四条公宮社, #藤原山蔭, #馬肉うどん, #じまんやき, #鯉料理

ナラティブ作成/ことほむ 合同会社