城に刻まれた物語を読み解く

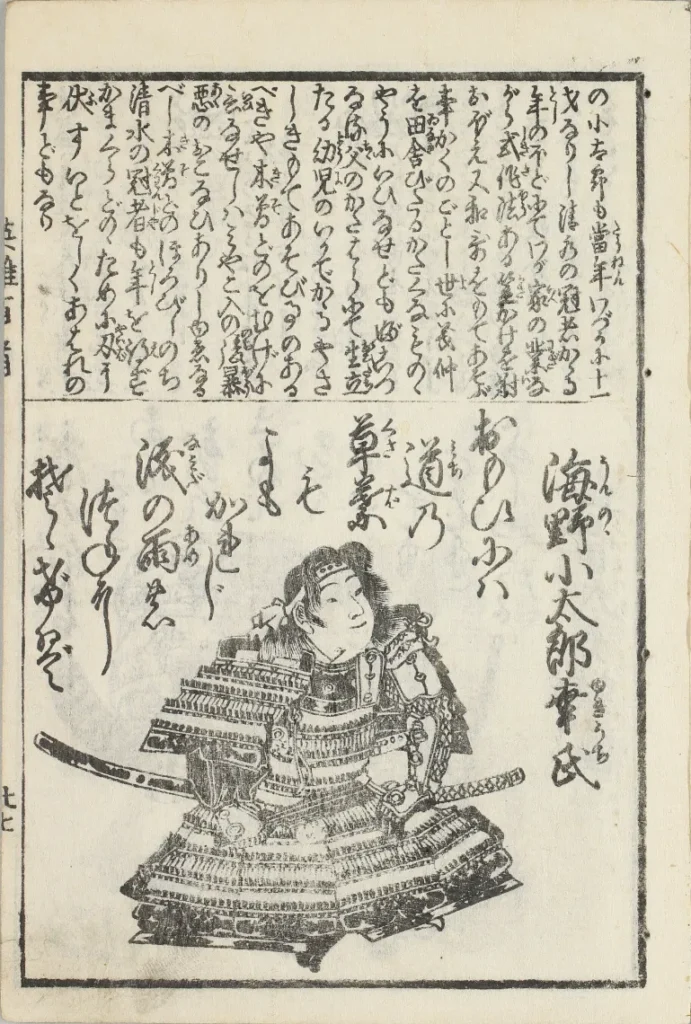

この物語を読み解く上で、まず真田氏のルーツが、この地を古くから治めてきた名族・海野氏にあることを知る必要があります。

真田氏は、海野氏からこの土地を受け継ぐにあたり、その文化や思想、そして信仰を色濃く継承しました。

現代の私たちが想像する以上に、当時の人々にとって共通の信仰を持つことは、一族や地域の結束を固めるための強固な絆であり、その後の真田氏の統治の精神的な基盤ともなったのです。

上田城は、訪れる人の視点によって全く違う顔を見せます。

ここでは、城と城下町を創り上げた「登場人物」たちの視点で、石垣や門に刻まれた物語を読み解いていきましょう。

時代が違えば、城に求められる役割も、人々の価値観も異なります。

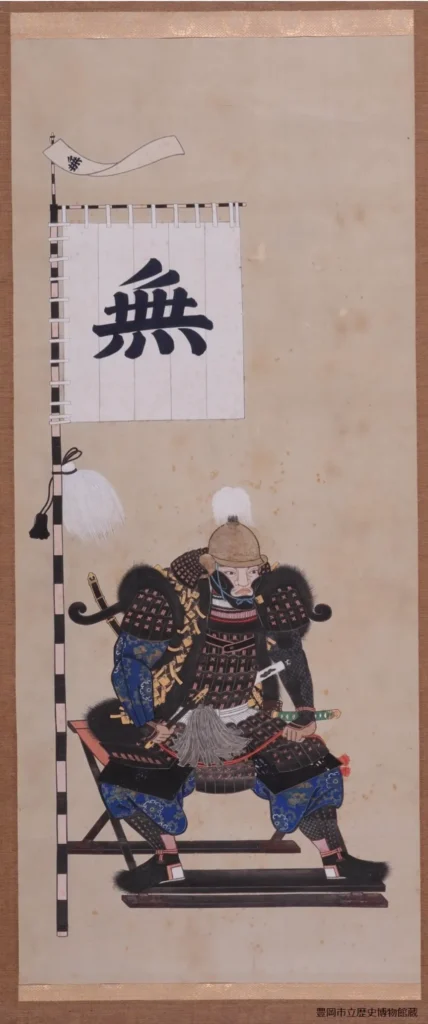

戦国乱世を生き抜いた真田氏、平和な時代の礎を築いた仙石氏、そして学問を奨励した松平氏。それぞれの時代の空気を感じながら、彼らの視点に立って城を歩くことで、幾重にも重なった歴史の層(レイヤー)が見えてくるはずです。

1.真田氏の視点:「天才軍略家」の痕跡と信仰を読む

稀代の知将・真田昌幸の視点で城を見ると、すべてが敵を欺き、討ち滅ぼすための装置に見えてきます。昌幸が城を築いたのは、千曲川とその支流・矢染川が作り出した河岸段丘の突端。この地形こそが、城の核心です。

南の「尼ヶ淵」と呼ばれる断崖絶壁は、千曲川自体を天然の巨大な堀としたもの。

さらに西側は矢染川が守りを固める。

つまり、昌幸は川の流れが作り出した半島のような地形を選び、最小限の普請で最大限の防御効果を発揮する、まさに天然の要塞を築き上げたのです。

この段丘が生み出す自然の高低差こそが、城下町に数多く残る坂道の正体であり、その坂を歩くこと自体が、昌幸の巧みな都市設計を身体で感じられる体験なのです。

東虎口櫓門の礎石に鎮座する巨大な「真田石」も、この難攻不落の地形を背景にしてこそ、敵兵の心を折る絶大な心理的効果を発揮したのでしょう。

また、信濃の国衆であった真田氏は、山岳信仰をベースにした、この土地に根付いた古来の自然崇拝を深く理解していました。

彼らの軍略の根底には、そうした自然への畏敬と、それを活用する現実的な思考が同居していたのです。

そして、この城最大の謎が「真田氏時代の縄張り」です。

現在、真田神社が鎮座する二の丸は、江戸時代に仙石氏が拡張・整備した後の姿。

地元の民間歴史研究者などの考察によれば、昌幸が築いた本来の二の丸は、現在の位置よりも西側、かつてこの地を治めた小泉氏の館跡付近にあったと推定されています。

つまり、私たちが今見ている姿は、真田が描いた原設計の上に、仙石氏の設計が重ねられた「歴史のレイヤー」なのです。

なぜ縄張りが変わったのか? 昌幸が描いた「本当の城の姿」とは? 失われた設計図を想像しながら歩くことで、あなたも歴史の謎に挑む探求者となるのです。

2.仙石氏の視点:「再建者」の平和への願いと信仰を読む

関ヶ原の戦いの後、一度は破壊された城を再建し、城下町を経済都市として蘇らせた仙石氏。彼らの視点に立つと、戦いのための城から、民を治め、平和を築くための「統治の城」へと姿を変えた様が見えてきます。

現在見ることができる東虎口櫓門や隅櫓は、仙石氏によって再建されたものです。

戦国の荒々しさを残しつつも、どこか整然と積まれた石垣からは、新しい時代の到来と、平和な町の礎を築こうとした彼らの強い意志が感じられます。

仙石氏の功績は、城の再建だけに留まりません。彼らは領民の心の拠り所として寺社を積極的に保護しましたが、特に注目すべきは、城下町に数多く勧請した稲荷社の主祭神が、『古事記』に記された五穀の神「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」である点です。(この神は『日本書紀』では「宇迦御魂神」とも表記される同一神ですが、あえて『古事記』の表記を選んだ点に、稲荷信仰の根源である五穀豊穣、すなわち民の「食」を何よりも重視した、仙石氏の実利的で民衆に寄り添った統治思想が表れています。)

柳町などに代表される商業エリアを開発したのも、物理的な開発と精神的な支柱を一体で整備しようとした「再建者」のビジョンそのものなのです。

3.松平氏の視点:「教育者」の未来への投資と信仰を読む

学問を奨励し、後の「教育県」長野の礎を築いた松平氏。彼らの視点で見ると、城と城下町が、人々を精神的に導き、育むための壮大な教育装置であったことが分かります。

江戸幕府の統治イデオロギーであった儒教、特に朱子学を重視した松平氏は、その教えを藩の精神的支柱としました。

その統治術は、城下町の設計にも色濃く反映されています。

城の本丸から見て鬼門(北東)の方角には、築城時に真田昌幸が鎮護のために移したと伝わる八幡神社が置かれました。

平和な時代を治める松平氏にとって、こうした霊的な設計思想は、町の安寧を保つ上で一層重要な意味を持ったのです。

この「人づくり」への投資を象徴するのが、城内に開かれた藩校「明倫堂」(現在の上田高校の前身)です。

これは単なる学問所ではありませんでした。

武芸(武)だけでなく学問(文)を修める「文武両道」を理想とし、儒教の教えを通じて、藩に忠誠を誓う有能な人材を育成するための藩の最重要機関だったのです。

城が単なる武力の拠点から、知性を磨き、藩の未来を担う人々を育てる場所へと進化したことの証であり、後の「教育県」へと繋がる上田の精神的土壌は、まさにこの松平氏の政策によって育まれたと言えるでしょう。

4.「歴史の謎」に挑む

- 消えた天守と金箔瓦のミステリー:

上田城に天守はあったのか、なかったのか。

この長年の謎を解く鍵が、城跡から出土した一枚の金箔瓦です。

豊臣秀吉の権威を象徴するこの瓦は、真田昌幸の時代に作られたもの。

これがもし、真田氏が築いた幻の天守に使われていたとしたら…?

金箔瓦が見つかった場所を歩きながら、壮麗な天守の姿を想像する。

これこそ、上田城観光の醍醐味です。あなたなら、この謎をどう推理しますか? - 鬼門封じは誰の思想か?:

城の鬼門(北東)を守り、町の安寧を願う「鬼門封じ」。

多くの城下町で重要視されたこの思想は、上田ではどのように具現化されたのでしょう。

特定の寺社がその役割を担ったのか、あるいは複数の寺社によるネットワークだったのか。

戦国期と江戸期でその思想はどう変化したのか。

地図を片手に、城の北東に広がる地形を歩きながら、その答えを探してみてください。 - 八幡神社の兜石:

「兜石八幡宮」と書かれた石がひっそりと、しかし大切に祀られています。

一般に、兜石と呼ばれるもので最も多く見られるのが、有名な武将が合戦の際に兜を置いた、腰掛けた、あるいはその上で采配を振るったとされる石です。

これらの石は、単なる岩ではなく、英雄の武勇や知略、そしてその土地の歴史的な出来事を象徴する「記憶の装置」として機能しています。その石に触れることで、過去の英雄の力を感じ、その武勇にあやかろうとします。

紺屋町の八幡神社に祀られた兜石。

いったいどのような謂れがあるのか、推理してみてください。

これらの重層的な物語を読み解く旅は、急ぎ足の散策では味わいきれません。

少なくとも2~3時間、できれば半日をかけて、じっくりと登場人物たちの声に耳を傾けてみてください。

基本情報

- 名称: 上田城(上田城跡公園)

- 所在地: 〒386-0026 長野県上田市二の丸

- アクセス:

- 電車: JR上田駅から徒歩約12分

- 車: 上信越道 上田菅平ICから約15分

- 駐車場: 有り(有料)

- 営業時間:

- 公園: 常時開放

- 櫓観覧: 8:30~17:00

- 料金:

- 公園: 無料

- 櫓観覧: 一般 300円

- バリアフリー情報: 公園内はスロープ有り。櫓内部は階段のみ。

関係性データ

- 周辺の観光スポット:

- 北国街道 柳町 (分類: 街並み, 関係: 城下町 徒歩15分)

- 海野宿 (分類: 街並み, 関係: 関連スポット しなの鉄道大屋・田中から徒歩15分)

- 紺屋町 八幡神社 (分類: 史跡, 関係: 関連スポット 徒歩15分)

- このスポットが好きな方へのおすすめ:

- 真田氏本城跡 (分類: 史跡, 関係: 関連スポット)

属性データ

- WHAT(対象): #史跡, #城, #パワスポット, #御城印, #キャラクター聖地巡礼, #物語探訪

- WHO(誰と): #一人旅, #カップル, #家族連れ, #歴史好き

- CONDITIONS(条件): #予約不要, #写真映え, #ほぼ無料で楽しめる, #半日コース

- NARRATIVE(物語): #海野氏, #真田氏, #難攻不落, #上田合戦, #関ヶ原, #仙石氏, #城下町開発, #松平氏, #教育, #天守の謎, #鬼門, #鬼門封じ, #山辺神社, #縄張り, #縄張りの変遷, #河岸段丘, #地形利用, #坂道, #山岳信仰, #白山信仰, #稲荷信仰, #倉稲魂命, #儒教, #朱子学, #世俗信仰, #金箔瓦, #豊臣秀吉, #藩校明倫堂, #文武両道, #都市設計の謎

ナラティブ作成/ことほむ 合同会社